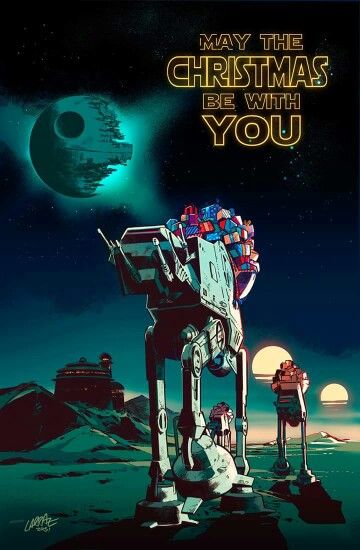

Llegan las navidades, y no hay nada más navideño que La guerra de las galaxias. Desde que de niño me llevaron mis padres a ver la trilogía original; y gracias al Imperio contrataca, aprendí a enfrentarme a la frustración, y a que era posible algo que hasta entonces consideraba inconcebible: que te dejaran a medias en el final de una película y hacerte esperar años para saber que sucedía a continuación. Continuando por los años en que esperaba la reposición en la televisión con el menor número de anuncios posible, hasta la Navidad de 2019 en la cual he visto la última entrega de la tercera trilogía en las amplias salas de cine de Kinepolis, cerrando la historia de tantos personajes y linajes que empecé a seguir tantos años atrás.

Una última película que he disfrutado mucho gracias también a encontrarme en un muy bonito momento de mi vida. Muchas veces olvidamos que nuestras circunstancias son el prisma con el que miramos, y el que convierte en las películas en buenas, malas, obras de culto o el nivel máximo: pedazos de nuestra vida. Por eso, no nos debemos olvidar de cuales eran nuestras circunstancias cuando vimos el capítulo IV: éramos niños, nunca antes habíamos visto efectos especiales así, nunca antes habíamos visto un universo tan rico para la imaginación de un niño, y lo que más nos gustaba era el cine de aventuras, espadas laser y los superhéroes (en este caso Jedis).